Pilih Mana, Kampanye Door to Door atau Via Media Digital?

VIRAL! Sebarkan, jangan berhenti di kamu!

Kata-kata ini menjadi salah satu favorit judul artikel yang disematkan editor di media siber. Karena mereka mencoba memosisikan diri sebagai konsumen berita, mereka menganggap menambahkan kata “viral”, efektif membujuk khalayak untuk klik, membaca. Sebagian besar memang itu yang terjadi. Meskipun, pada sebagian artikel, ternyata sebatas click-bait, belum click-worthy, alias isinya tak sesuai judul. Minim, atau bahkan isinya salah.

Jangan berhenti di kamu adalah kalimat yang selalu disematkan manakala seseorang mencoba “memaksa” kita untuk meyebarkan informasi melalui grup percakapan digital. Untuk kasus di Indonesia paling banyak via WhatsApp. Untuk yang lebih muda lewat aplikasi LINE.

Dengan gaya judul semacam itu, media massa kini mencoba melayani khalayak yang perlu informasi. Termasuk informasi berkaitan dengan politik. Kita bisa rasakan, suhu politik menghangat jelang Pemilu 2019. Di level provinsi dan kabupaten/kota, ada 171 calon kepala daerah yang akan berlaga akhir Juni 2018 ini.

Untuk pilkada serentak, peran media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube dan Instagram mungkin belim signifikan. Pemilih di daerah masih mengandalkan “tingkat dikenal” yang bisa dicapai dengan memasan spanduk, baliho, pamflet yang ditempel di pohon (ini menunjukkn calon tidak peduli pohon dan lingkungan hidup) serta media arus utama lokal seperti televisi, radio dan koran.

Pertemuan langsung, baik berupa gathering, orasi, acara komunitas maupun door to door, masih efektif. Tak kurang dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang masih melakukan kunjungan ala “blusukan” ke mal, acara anak muda, bahkan membuat vlog dengan warga, agar nampak kekinian. Politisi zaman Now. Virus yang ditularkan ke sejumlah ketua umum parpol. Siapa dia?

Tidak heran jika politisi melakukan hal-hal kekinian itu, karena mereka berharap suara pemilih muda, kelompok millennial yang jumlahnya sekitar 50 persen dari pemilih pada Pemilu 2019 yang totalnya ada 196,5 juta pemilih. Artinya, semua berebut 100 jutaan pemilih millennial. Mereka tidak baca koran dan majalah, tidak nonton televisi.

Baca juga: Banyak aksi dan kekinian, ini 12 foto Jokowi yang menjadi viral

Upaya menarik perhatian millennial itu kalau berlebihan alias kebanyakan, bisa bumerang juga, alias membuat target audiens yang diinginkan, merasa “this is too much”. Berlebihan. Mengapa? Karena millennial itu salah satu perilaku yang menonjol adalah kritis, berpikir merdeka dan terbuka, dan suka dengan orisinalitas. Terukur. Ngepas. Mudah mendeteksi kalau melihat yang aspek pencitraannya kebangetan.

Jadi, kalau ada politisi yang begitu ngebet ingin menarik perhatian millennial di Instagram misalnya, sampai mengiklankan akunnya, saya haqqul yakin ini dampaknya negatif ketimbang positif. Ini bukan Pak Jokowi sih.

Perilaku dan penggunaan media sosial itu tidak bisa seketika, lantas berhasil menyakinkan khalayak. Ada yang namanya rekam jejak. Tidak bisa “ujug-ujug”. Mendadak peduli millennials.

Saya belajar tentang ini dari mengelola tim kerja millennial dan memantau tema yang diterbitkan oleh IDN Times setiap hari. IDN Times, dengan 50 juta Unique Audience di situsnya dan sedikitnya 80 juta pageviews setiap bulan multi platform, melayani kebutuhan informasi untuk millennial dan Gen Z.

Saya melihat mana upaya pencitraan dan tema yang ditanggapi baik oleh pembaca, mana yang justru menimbulkan debat dan komentar negatif. Tentu ini tidak lepas dari situasi polarisasi di masyarakat pasca Pilpres 2014.

Meskipun saya sebutkan di atas bahwa untuk politisi di daerah, media arus utama lokal dan tatap muka masih berperan penting, cepat atau lambat politisi perlu memahami bagaimana memanfaaatkan pola komunikasi politik melalui media digital. Mengapa? Ya karena membangun personal branding di media digital termasuk di media sosial perlu waktu. Tidak bisa mendadak, apalagi pakai cara beli follower dan like.

Ini yang saya sampaikan saat diundang ke acara “Kartini Di Era Digital” yang diadakan Komite Perempuan Partai Golkar (KPPG), di Gedung DPR/MPR, 25 April 2018. Saya diminta bicara tentang “Media Massa Sebagai Instrumen Politik.”

Tema yang menurut saya relevan untuk dibahas dalam Workshop di Yogyakarta kali ini, yang intinya bagaimana memanfaatkan potensi komuniksi politik melalui media massa untuk menggerakkan partisipasi publik.

Baca juga: Dari Vlog, Live IG, Sampai Sponsored Content, Upaya Menarik Millennial

Berikut yang perlu diperhatikan oleh politisi, termasuk politisi perempuan.

1.Jejak media massa sebagai instrumen politik

Media massa sejak lebih dari 100 tahun lalu sudah menjadi instrumen politik. Pemerintahan, yang dibentuk melalui proses politik, misalnya, memanfaatkan media massa sebagai instrumen meyebarluaskan program dan mengumpulkan dukungan publik. Ini format paling primitif dari bagaimana media massa menjadi instrumen politik.

Ramai-ramai tentang ancaman informasi bohong alias hoax dan fakenews misalnya, bukan hal baru. Puluhan tahun lalu namanya “propaganda”. Contoh paling dikenal adalah kebohongan Pemerintahan AS tentang kemenangan AS di Perang Vietnam. “Pentagon Papers”, yang diungkap oleh New York Times membuktikan bahwa klaim pemerintahan AS itu bohong.

Edward Herman dan Noam Chomsky tiga dekade lalu sudah membahas propaganda politik yang dilakukan pemerintah untuk memanipulasi opini publik. Fake news sebelum era media digital dilakukan lewat kerjasama pemerintah dengan media arus utama. Herman dan Chomsky mendokumentasikan elemen propaganda dalam pemberitaan di media dalam Manufacturing Consent. Media ikut serta dalam propaganda politik karena kepentingan politik dan bisnis pemilik, pula bias pemberitaan kepada kalangan elit. Di era Presiden Trump, muncul istilah “Alternatives Facts”.

Ketika media massa memuat “prestasi” dan “pencapaian” pemerintah, atau partai politik, misalnya, maka media tengah menjadi instrumen politik. Menjadi alat politik. Jika informasi yang disampaikan benar, faktual, maka yang terjadi adalah “win-win”. Masyarakat diuntungkan dengan informasi yang disampaikan, dan pemilik informasi mendapatkan manfaat karena dianggap berhasil.

Ketika sebuah media mendukung calon presiden dalam sebuah pemilu, apalagi memuatnya dalam tajuk rencana atau editorial, media massa itu telah menjadi instrumen politik. Lepas dari alasannya baik untuk menjadi pemandu publik di tengah meningginya suhu debat politik, atau karena pemilik media memiliki kepentingan atau dekat dengan calon yang didukung. Batasnya seringkali sangat tipis. Begitu juga dengan kepentingan bisnis.

2. Benarkah peran media massa sebagai instrumen politik memudar?

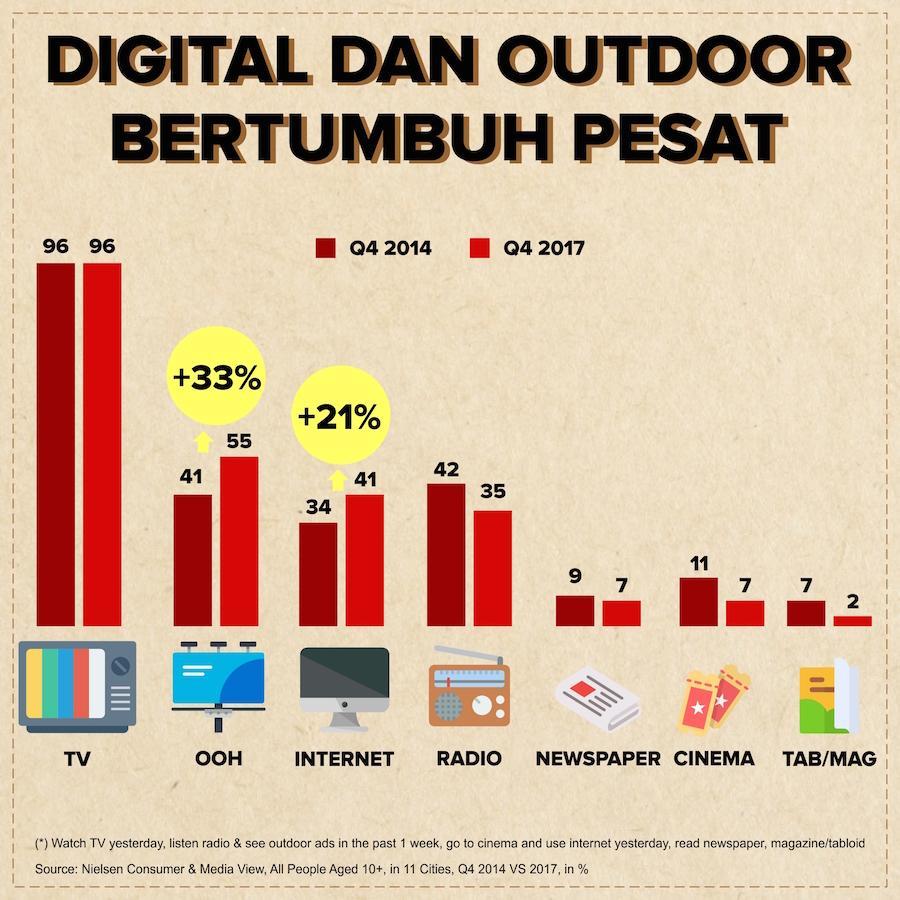

Data Nielsen Consumer & Media View yang dipaparkan di acara Konvensi Media Massa di Hari Pers Nasional 2018 di Padang (8/2/2018) menarik disimak. Televisi masih menjadi sumber informasi paling besar bagi publik di Indonesia. Ini posisi yang terjadi setidaknya satu dekade terakhir. Informasi artinya termasuk program berita. Mengapa? Karena penetrasi siaran televisi sudah hampir 100 persen. Murah pula.

Menariknya, karena data ini diambil di kuartal 4 tahun 2017, maka nuansa pemilu, terutama Pilkada Serentak 2018 yang akan berlangsung 29 Juni ini mulai menghangat. Media luar ruang alias outdoor duduk di peringkat kedua. Kita bisa melihat belakangan pun wajah-wajah ketua umum parpol dan calon kepala daerah menghiasi kota. Kenaikannya dibanding kuartal 4 tahun 2014 adalah 33 persen.

Peringkat ketiga ada di informasi melalui internet. Kenaikannya dari kuartal 4 tahun 2014 ke kuartal 4 tahun 2017 adalah 21 persen.

Di mana posisi koran? Peringkat 5, makin turun perannya, tinggal 7 persen. Majalah tinggal 2 persen. Radio yang sifatnya sejak awal lokal, menurun perannya, tapi masih 35 persen. Lumayan.

Jadi, data Nielsen menjelaskan mengapa kita melihat sebuah mars partai politik menjadi lagu yang lebih populer di kalangan anak-anak ketimbang lagu Mars Nasional. Karena setiap kali menyalakan televisi, muncul lagu tersebut.

Talkshow Televisi yang menampilkan figur politisi menjadi tempat politisi membangun citra mengenai dirinya dan parpolnya. Begitu juga media siber yang berbasis internet kini menjadi pilihan karena sifatnya yang “evergreen”, mudah disimak setiap saat, anytime, anywhere, anyhow. Cuplikan acara talkshow di televisi menjadi lebih viral dan banyak ditonton ketimbang saat acaranya diputar. Media siber melahirkan khalayak baru (new eyeball) bagi acara politik di televisi.

Cara promosi (atau propaganda) paling murah bagi figur yang populer dan kontroversial. Semakin jago menjadi sosok yang dramatis, semakin sering diundang. Semakin positif, atau sebaliknya semakin menyebalkan, makin sering muncul. Pendulumnya extreme to extreme.

Media masih menjadi instrumen politik penting. Tidak heran jika sebagian besar media, terutama televisi, dikuasai oleh pemain-pemain yang punya kepentingan politik, baik sebagai pemilik maupun sebagai pendukung yang “nyata banget”. Obviously.

3. Media arus utama lebih mudah dikendalikan?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, cukup kesulitan mengendalikan informasi yang seliweran di media sosial. Kehadiran media sosial tersebut cukup memusingkan karena tidak ada regulasi tegas dan kode etik yang memagarinya.

“Saya ditanya oleh beberapa negara, Jokowi media sosial (di Indonesia) kejam gak? Kejam banget saya jawab. Ya negara bisa kendalikan mainstream media, tapi medsos tidak bisa. Semua negara gak bisa kendalikan itu. Malaysia, Iran, Singapura. Saya juga kaget kok,” kata Jokowi.

Supaya sumbernya akurat, saya mengutip kalimat di atas dari laman Kominfo.go.id. Jokowi menyampaikannya dalam orasi ilmiah puncak Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-60, di Graha Sanusi, Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Senin (11/9/2017).

Kalimat Jokowi sebenarnya menggambarkan jelas bagaimana media massa menjadi instrumen politik, sampai saat ini.

Jokowi didukung oleh parpol yang pemimpinnya memiliki media. Karena kepemilikan media di negeri ini praktis hanya dikuasai 7-8 grup saja, sebenarnya sangat mudah bagi Jokowi, dalam posisi sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi, untuk mendapatkan akses peliputan paling banyak. Mengendalikan agenda pemberitaan yang menguntungkan secara politik.

Ini juga fasilitas yang dimiliki sejumlah parpol termasuk Partai Golkar, Partai NasDem dan Partai Perindo. Grup media lainnya pun punya calon pemegang kekuasaan politik juga, meskipun mengaku netral. Saya juga tahu ada pemilik media yang memasang “kaki” di lebih dari satu calon. Tipikal pengusaha. Apalagi kalau bisnisnya juga memerlukan fasilitas dan izin-izin.

Politisi, capres, menggunakan media sebagai instrumen politik.

4.Media sosial sebagai instrumen politik di era digital

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun belakangan rajin IG Live. Ini salah satu ucapan yang saya sampaikan manakala ada yang mengajak bicara tentang Millennial dan Politik. Sri Mulyani adalah bagian dari kekuasaan politik Presiden Jokowi.

Dia bertanggungjawab memastikan bahwa kebijakan ekonomi keuangan, sampai ke generasi millennials. Ini kelompok usia yang berpotensi menentukan siapa memenangi Pemilu 2019.

Dalam sebuah diskusi, Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Ibnu Nadzir Daraini mengatakan jumlah pemilih millennial meningkat.

“Di tahun 2019, kita punya populasi pemilih millenial ada 40 persen dari populasi Indonesia. Jadi saya belum bandingkan berapa persen dari jumlah pemilih, tapi saya kira mungkin akan di atas 50 persen. Artinya pada tahun 2019, ketika akan ada pemilihan presiden dan partai baru, mereka akan memilih partai baru. Saya kira politisi juga penting sekali memerhatikan bagaimana menangkap aspirasi kaum millenial. Bagaimana mereka bisa menjual diri mereka sebagai calon pemimpin ideal,” ujar dia.

Agus Harimurty Yudhoyono, politisi muda dari Partai Demokrat mengatakan parpolnya mengincar suara millennials, mereka yang ada dalam rentang usia 17-35 tahun. Menurut taksirannya, jumlahnya 52 persen atau setara dengan 100-an juta pemilih pada Pemilu 2019.

Agus tidak sendiri. Politisi seperti Ridwan Kamil sudah jauh-jauh hari bergaya millennial di media sosial, tempat di mana millennials berkubang. Jokowi rajin bikin vlog. Belakangan politisi lain menyerbu Instagram, yang dianggap “ekosistem” millennial.

Jumlah banyak, dan relatif lebih sulit “dikuasai”, membuat politisi mencoba merebut perhatian millennial lewat media sosial. Karena mereka adalah generasi yang tak lagi membaca koran atau majalah, atau menonton televisi. Mereka mendengarkan music di Spotify.

Media sosial menjadi instrumen politik di era digital, bagi millennials. Peluang besar bagi media siber seperti IDN Times, untuk menjadi pemandu informasi politik bagi mereka, karena kami menargetkan millennial dan gen Z.

Millennial peduli semua isu penting. Dari korupsi, pencemaran lingkungan, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak, tekanan terhadap kelompok minoritas, hingga kesehatan dan pendidikan. Mereka punya kekhawatiran yang sama, soal tersedianya lapangan pekerjaan. Mereka mendengarkan keluh-kesah ibu di rumah tentang harga bahan pangan.

Isu-isu penting ini yang tak banyak dinarasikan politisi dan parpol karena belakangan, debat politik diwarnai tentang ideologi dan SARA. Millennials merasa politisi dan parpol tidak mengusung isu yang dekat dengan mereka, dan ketika berupaya mendekati mereka lewat media sosial, caranya “aneh”. Ujug-ujug. Bahasa Jawanya, “wagu”. Kadang, menggelikan. Tidak orisinal.

Lalu pilihannya golput. Sekitar 40 persen tidak menggunakan hak pilih. Ini fenomena global. Memprihatinkan.

Karena, 2020 seharusnya menjadi titik awal bagi millennial untuk berperan di semua bidang. Mereka yang berusia 35 tahun di 2020, sudah mulai mengisi posisi penting di politik dan bisnis. Pengambil keputusan, baik sebagai pegawai maupun pemilik usaha. Tahun 2020 adalah tahun terakhir era Baby Boomers, yang berkuasa selama 40 tahun ini.

Jadi, penting bagi millennials untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Pertanyaannya, apakah agenda dan cara yang ditawarkan parpol dan politisi cukup menarik bagi mereka?

5.Bisakah perempuan politisi menjawab aspirasi millennial dan menjadi instrumen politik yang efektif?

Jawabnya: harusnya bisa.

Millennials, sebagaimana generasi sebelumnya, adalah hasil dari didikan orang tuanya. Lingkungan pertama dalam hidupnya. Bahkan Ibu yang bekerjapun, biasanya memiliki waktu yang lebih banyak untuk anak-anaknya, ketimbang sang Bapak.

Perempuan politisi, dan perempuan pemimpin di berbagai bidang, menurut saya memiliki peran efektif untuk menjawab aspirasi millennials, karena ini peran yang diemban secara alamiah. Bahkan bagi perempuan yang memutuskan tidak menikah, atau tidak dikaruniai anak. Perempuan, meminjam puisi yang ditulis putra saya dalam Hari Kartini beberapa tahun lalu, adalah “mother for all the children”.

Apakah perempuan di parlemen dan di parpol sudah memiliki dan menjalankan peran penting ini?

Semiloka yang diadakan dalam rangka Hari Kartini ini harusnya bisa menjawab pertanyaan itu.

Jangan sampai, perempuan hanya diberi peran lantang bicara dalam dua momen saja setahunnya, Hari Kartini dan Hari Ibu yang notabene Hari Kongres Perempuan, selebihnya tenggelam dalam dominasi politisi laki-laki, yang terbukti, tak peka dengan aspirasi millennials.

Lagipula, membuat vlog dan memasang foto senyum dengan sentuhan make-up sehingga nampak kinclong di media sosial itu baru sampai meniru gaya millennial. Belum sampai memahami siapa mereka, apa DNA nya, dan bagaimana memenuhi aspirasi mereka.

Nah, ini pendapat saya. Bagaimana pendapat para politisi? Khalayak pembaca?

Mari kita diskusi.

No Comment